Aulas sin muros. La revolución digital que Jalisco y EE.UU. no pueden desperdiciar en 2025

- Editorial

- 10 sept 2025

- 4 Min. de lectura

Si la competitividad de las ciudades se define por el talento que forman, entonces la innovación educativa vía plataformas digitales es la autopista principal. En Jalisco, el viraje dejó de ser promesa: el ecosistema estatal ya integra una red pública de internet, portales de contenidos y capacitación docente masiva. La RED Jalisco, presentada como la primera red pública de alta velocidad que conecta a los 125 municipios, fue financiada con 5,000 millones de pesos y despliega más de 5,600 km de fibra y decenas de miles de puntos de acceso; su plan es llevar conectividad gratuita a escuelas, hospitales y espacios públicos, apuntalando el aprendizaje en línea y mixto.

La columna vertebral pedagógica se llama Recrea. Solo en 2024, el congreso Recrea Academy cerró con 81,747 participantes, más de 784 mil conexiones en línea y 2.2 millones de reproducciones, evidencia de una profesionalización docente a escala y con fuerte componente digital. A esto se suma APPrende, la plataforma educativa estatal que centraliza recursos para estudiantes, docentes y familias. En conjunto, Jalisco pasó de “usar tecnología” a enseñar con tecnología, con comunidades de aprendizaje que operan todo el año.

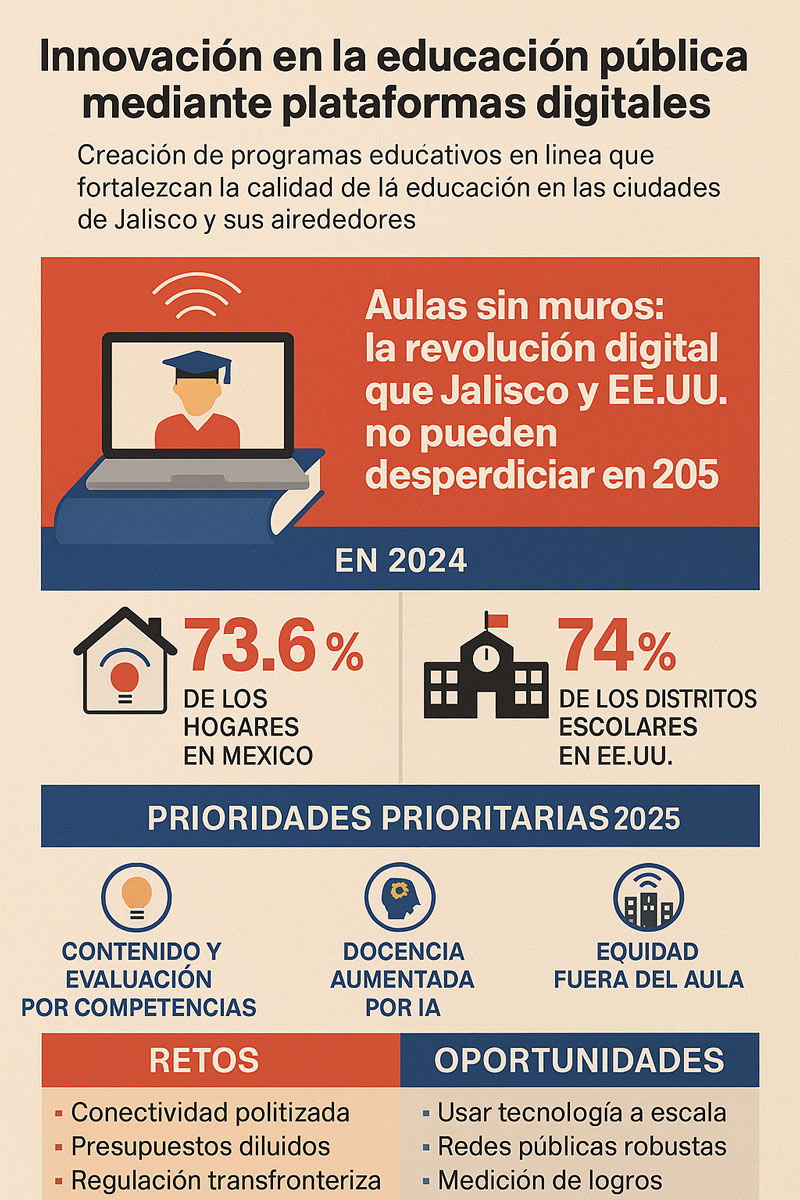

Los resultados se montan sobre una base de conectividad que en 2024 mostró avances inéditos: en México, 73.6% de los hogares ya tuvo acceso a internet y 83.1% de la población de 6 años y más usó la red, de acuerdo con la ENDUTIH 2024 publicada por INEGI en mayo de 2025. Ese crecimiento —1.9 puntos porcentuales respecto a 2023— reduce brechas para el aprendizaje en línea, aunque persisten rezagos en estados del sur y en zonas rurales. Para Jalisco y su región metropolitana, la combinación de más fibra pública y mayor uso de internet en hogares es la bisagra que permite pasar de iniciativas piloto a programas curriculares digitales a escala.

Del otro lado de la frontera, la infraestructura escolar digital también avanzó en 2024: 74% de los distritos escolares de EE.UU. ya cumple la meta de la FCC de 1 Mbps por estudiante, tras un salto de 57% desde 2020. Ese ancho de banda habilita video, simuladores y evaluación adaptativa en tiempo real. Pero el ecosistema no es estático: el programa E-Ratesigue siendo el eje de descuentos para internet y redes internas; además, en 2024 la FCC lanzó un piloto de ciberseguridad por hasta 200 millones de dólares para escuelas y bibliotecas. Aun así, en 2025 el Senado votó para revertir la expansión de E-Rate que permitía préstamos de hotspots fuera del campus, una señal de que la política digital educativa puede avanzar o retroceder con un solo voto.

Para 2024, el balance político-económico es claro: la conectividad ya no es el cuello de botella principal, sino la calidad de los contenidos y la formación docente. Los números de Recrea muestran masa crítica para actualizar prácticas; en paralelo, la Universidad de Guadalajara impulsó UDG Plus para ampliar oferta y competencias digitales; a nivel federal, Prepa en Línea-SEP mantiene más de 128 mil personas inscritas activas, consolidando la educación media superior en línea como ruta permanente. Estos hitos favorecen a ciudades interconectadas con clústeres productivos —Guadalajara-Tlaquepaque-Zapopan, El Salto, Lagos de Moreno— donde la demanda de habilidades digitales básicas (ofimática avanzada, datos, IA generativa responsable) ya es estándar de contratación.

¿Qué nos dicen los porcentajes de 2024 para planear 2025? Primero, que la escala importa: pasar de 66 mil a casi 82 mil participantes en el congreso docente en un año eleva la probabilidad de adopción didáctica; segundo, que el hogar cuenta: con 73.6% de hogares conectados, el diseño de tareas y tutorías debe asumir escenarios mixtos (sincrónico-asincrónico) y contemplar apoyos focalizados para el 26.4% restante. Tercero, que la ciberseguridad educativa se volvió requisito presupuestal —el piloto de la FCC lo reconoce— y debe replicarse con lineamientos estatales en México. Por último, que la interoperabilidad entre plataformas (evaluación, LMS, identidad) es la diferencia entre una política vistosa y otra transformadora.

Mi diagnóstico para 2025: Jalisco y las ciudades vecinas tienen una ventana única para cerrar la brecha de uso y convertir conectividad en aprendizajes medibles. El énfasis debe estar en tres frentes. Uno, contenido y evaluación por competencias: producir objetos de aprendizaje bilingües alineados a sectores clave (electrónica, logística, salud digital) y medir dominio, no horas. Dos, docencia aumentada por IA: guías didácticas, retroalimentación automática y analítica de aprendizaje que alivien carga administrativa —con salvaguardas éticas— para que el docente se concentre en lo pedagógico. Tres, equidad fuera del aula: mantener bibliotecas y centros comunitarios como nodos de estudio con Wi-Fi, sobre todo si en EE.UU. se restringen hotspots y mientras los fondos BEAD terminan de desplegarse para cerrar la última milla.

El riesgo es subestimar la política. La conectividad pública puede politizarse; los presupuestos de ciberseguridad pueden diluirse; y la regulación transfronteriza (datos de menores, derechos de autor, IA en educación) va más rápido que las aulas. La oportunidad es mayor: ciudades que aprendan a escala —con maestras y maestros empoderados, redes públicas robustas y métricas de logro— atraerán inversión y retendrán talento. La decisión de 2025 no es tecnológica: es gubernamental y educativa. ¿Queremos aulas sin muros… o muros sin aprendizaje?

Escrito por: Editorial

Comentarios